| 1978年製造、菊水のカーブトレーサ5802です。79年度に購入したというラベルが貼ってあります。4月の基礎実験で作ったダイオードの特性を測ったとき、0.2V/DIVのレンジに切り替えると、波形が画面左に出て行って帰って来なくなることが分かりました。 |

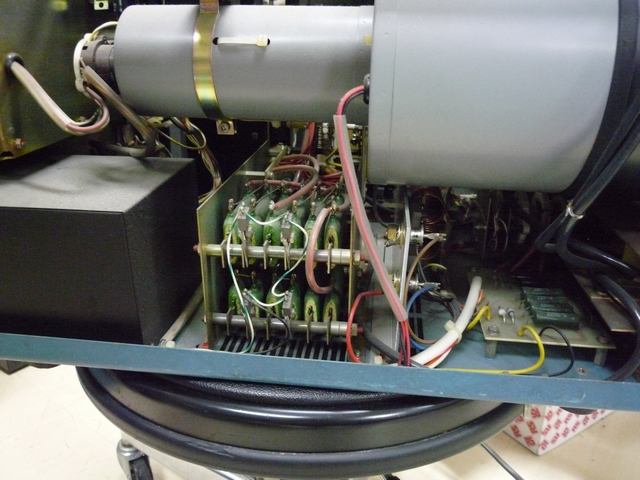

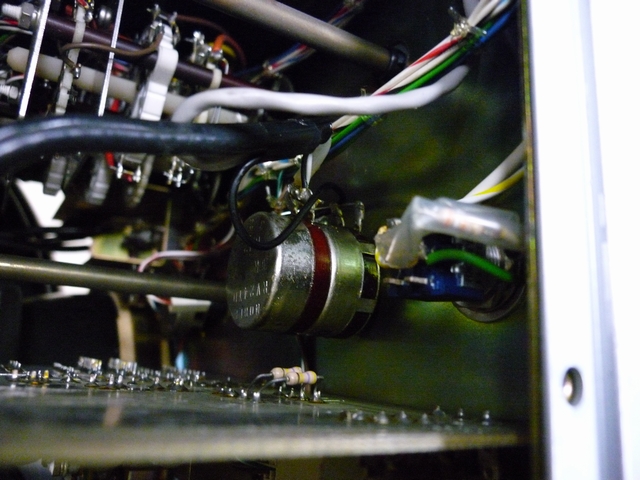

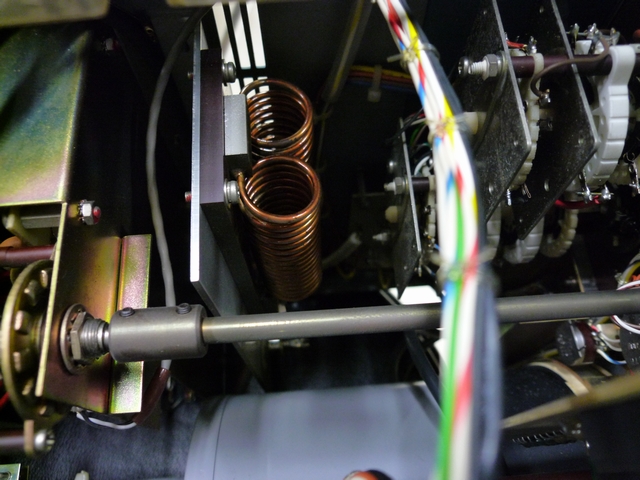

| とりあえずカバーを開けてみたところです。高圧回路があるので注意が必要ですが、まあ触らなければ大丈夫です。 |

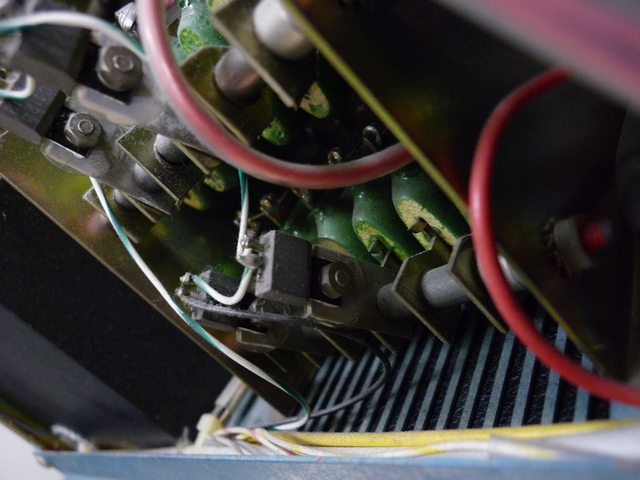

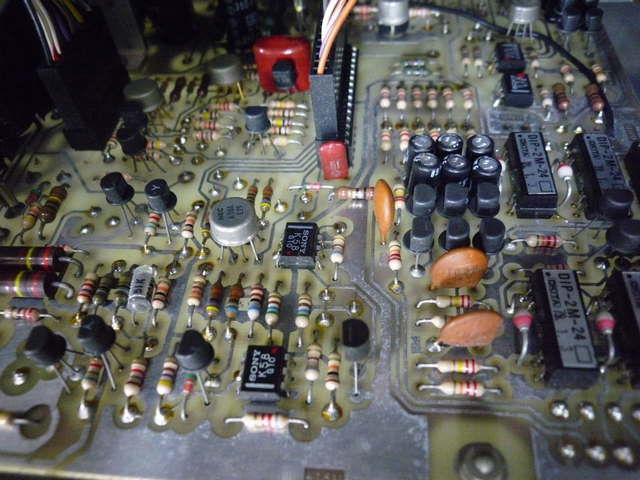

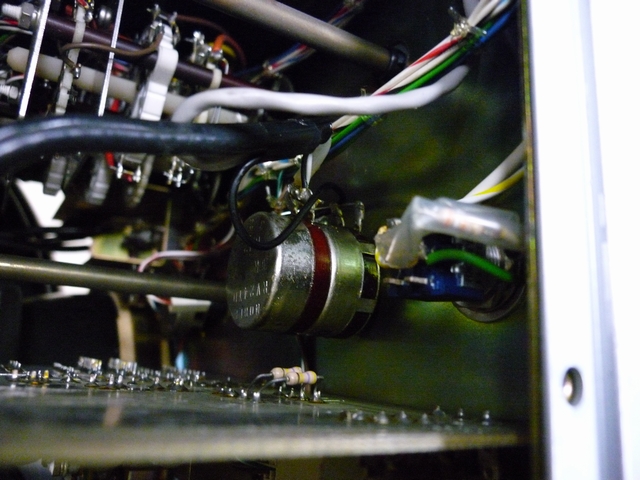

| これは高圧回路の一部ですが、これが何の部品かは分かりません。多分コンデンサだと思います。セレン整流器に似てなくもないです。 |

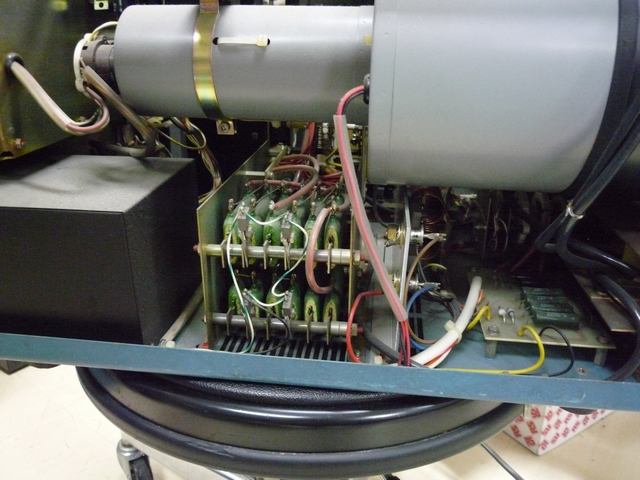

| 2SC1124が空中配線されています。多分高圧発生用のスイッチング素子です。 |

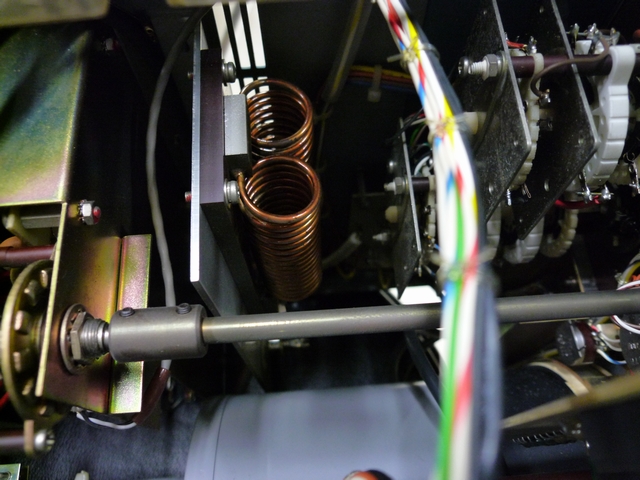

| かなり太い銅線で巻かれたコイルです。フライバックトランスらしきモノが見えないので、これのインダクション電圧を使ってるんでしょうか?実はシャント抵抗だったりして? |

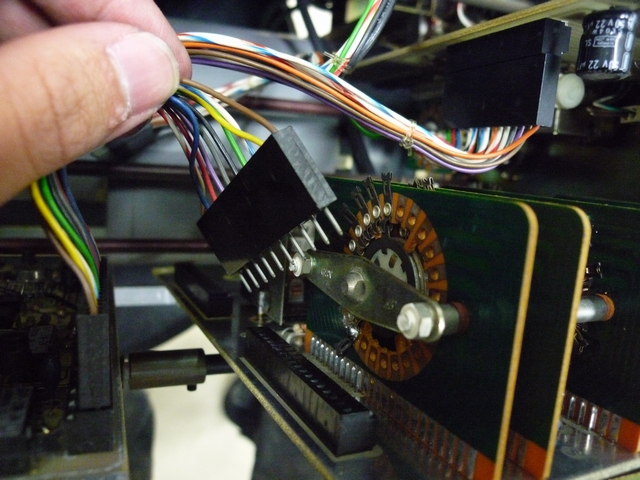

| これはパネルの「TEST VOLTAGE」ツマミに繋がっているのでスライダックでしょう。 |

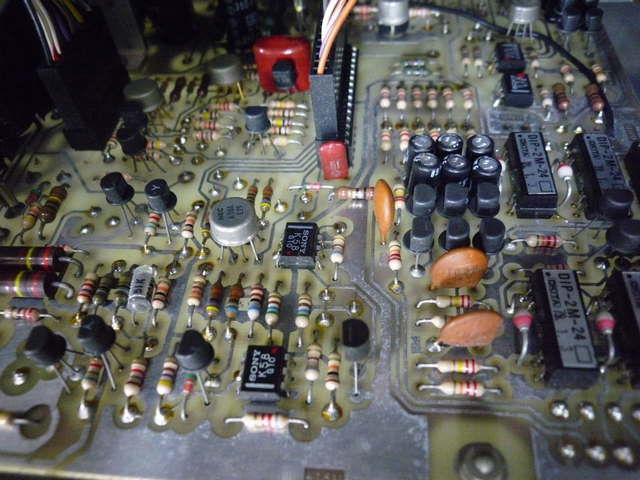

| 今では見ることのない形の半導体が目立ちます。壊れたら代用品の探索と調整が大変でしょうね。 |

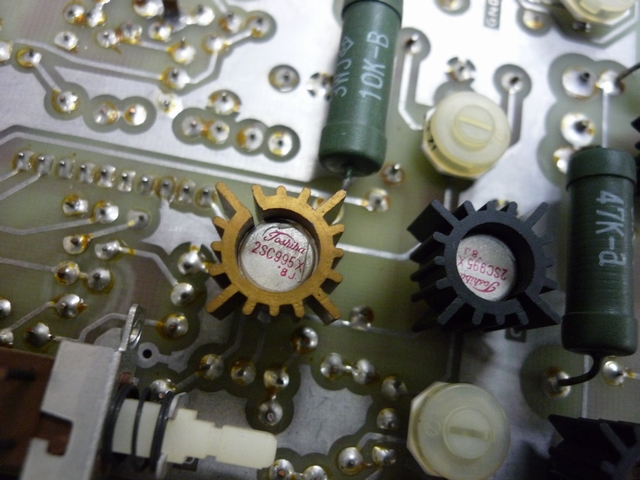

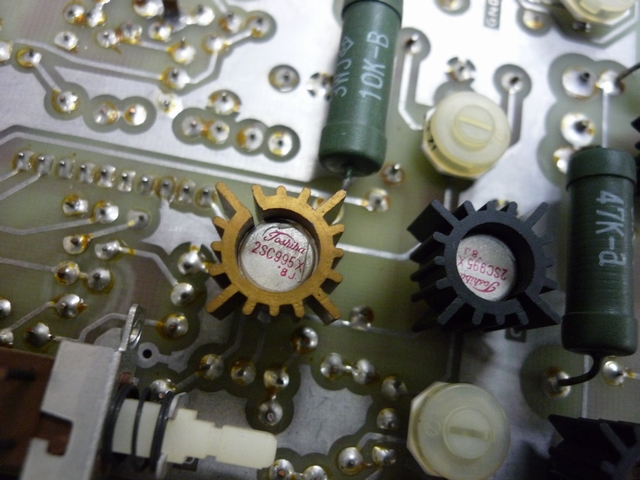

| これまた見たことのない形の放熱器(菊形放熱器と呼ぶらしい)がついた2SC995が垂直、水平偏向出力トランジスタです。ブラウン管が小さいからか、10W程度の素子です。 |

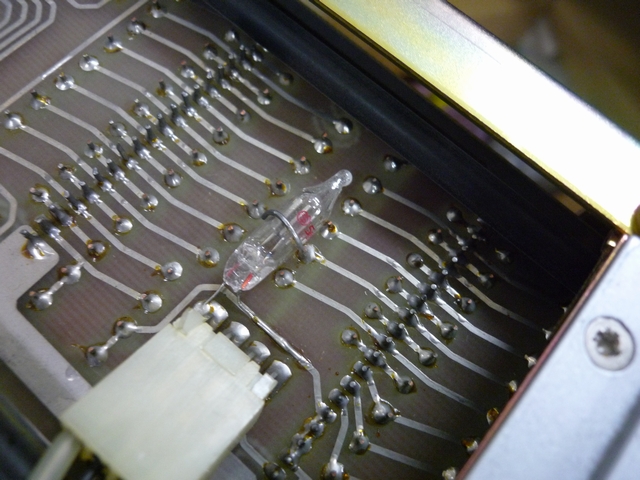

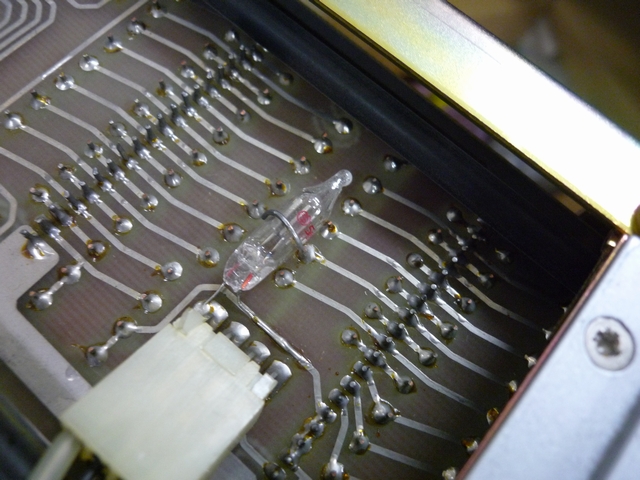

| 測定レンジ切り替えスイッチ等が載った基板上にネオン放電管らしきものがあります。電源を入れても光りませんでした。過電圧保護とか? |

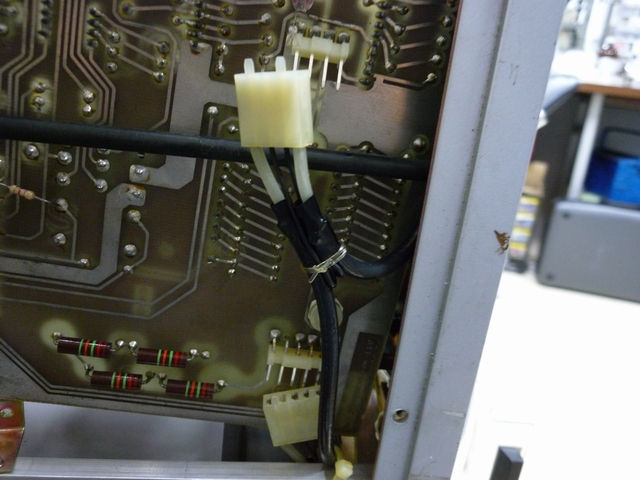

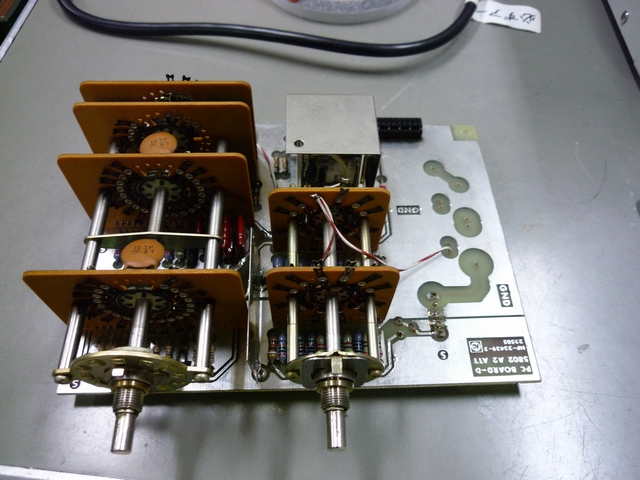

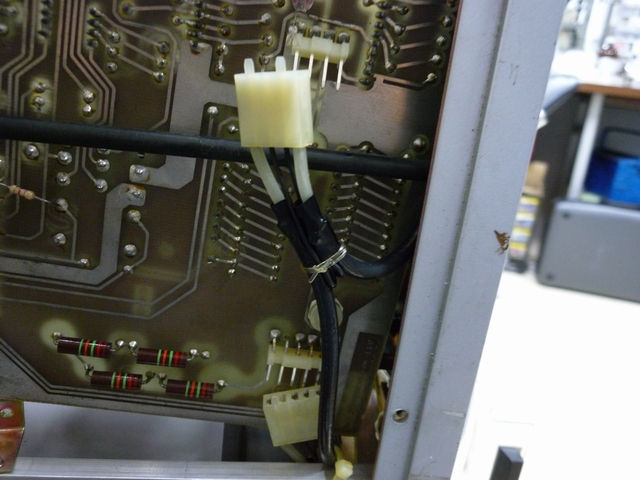

| 特定のレンジで異常が起こるわけですが、レンジ毎に専用の回路があるとは思えないので、スイッチ自体に問題があるとアタリを付けて、スイッチが載っている基板を外してチェックします。ネジは1本だけです。基板に繋がるコネクタをすべて外していきます。 |

| 本体内側にあるコネクタもすべて外します。こうして写真に撮っておくと、あとで挿し間違えるのを防げます。 |

| 1.5mmの六角レンチでツマミを外します。左に回しきった状態で外し、ネジ跡で取りつけ角度を覚えておきます。次にパネルにスイッチを固定するナットを外します。挟まっているワッシャの順番などを忘れないようにします。 |

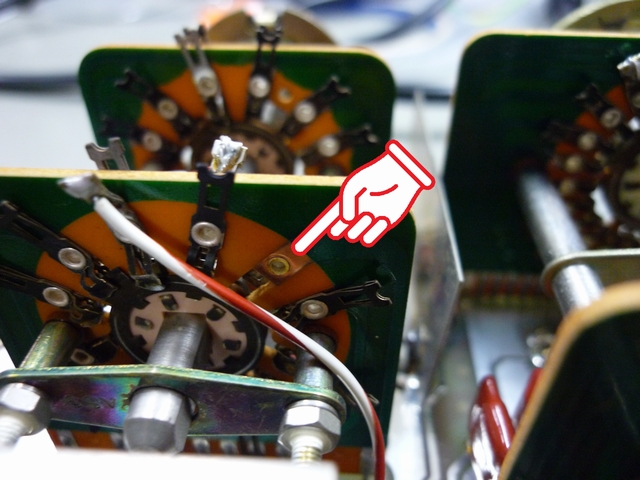

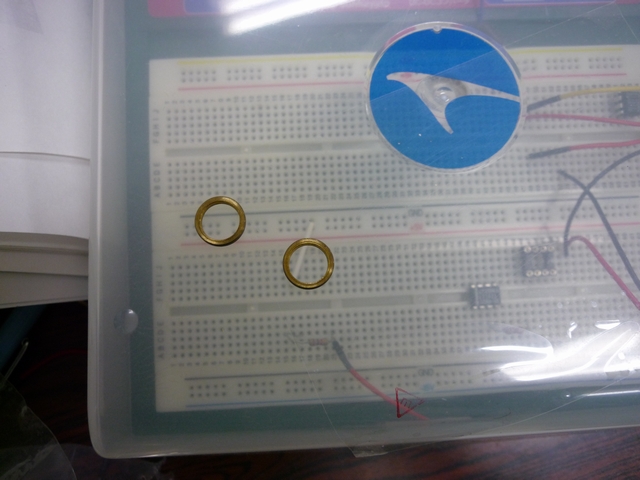

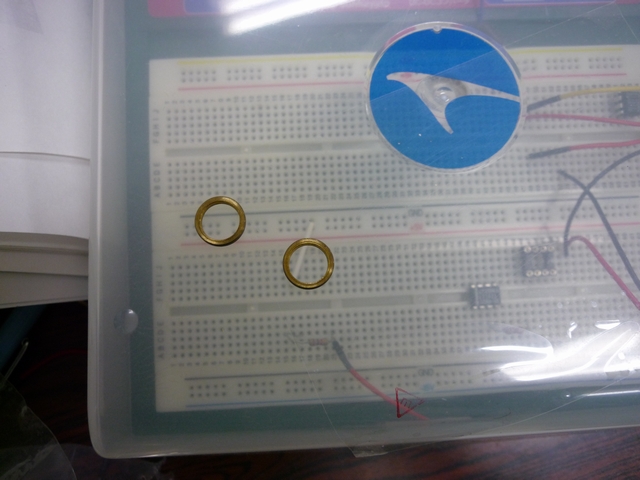

| この作業の途中で、何かがポロっと落ちてきました。 |

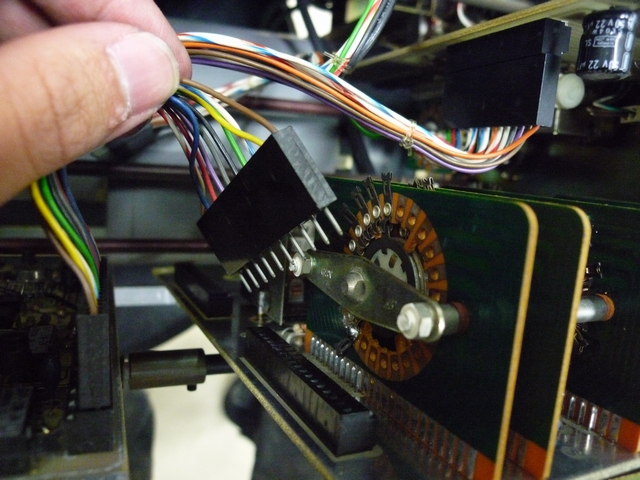

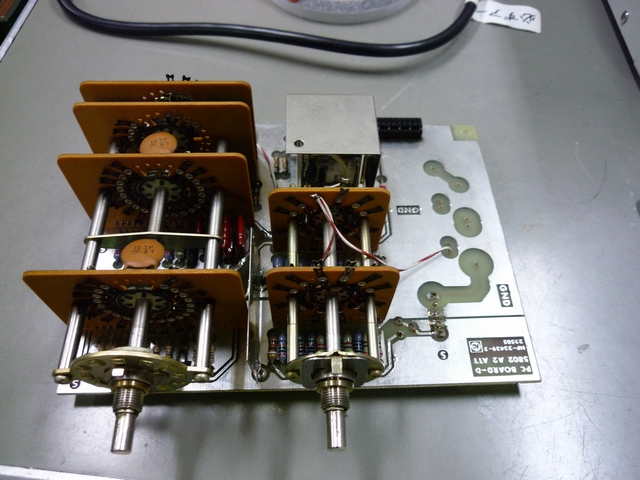

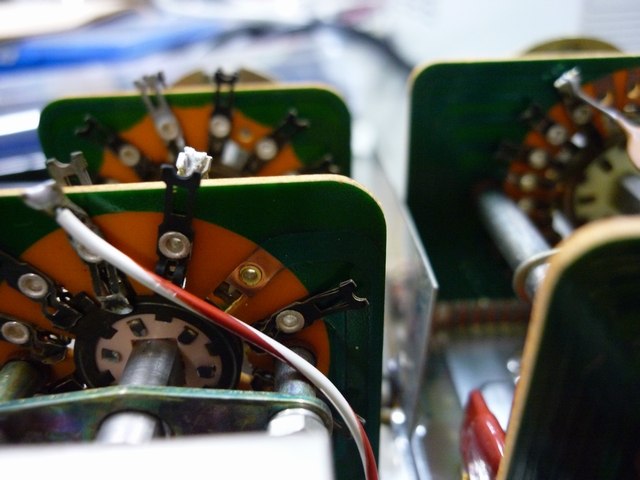

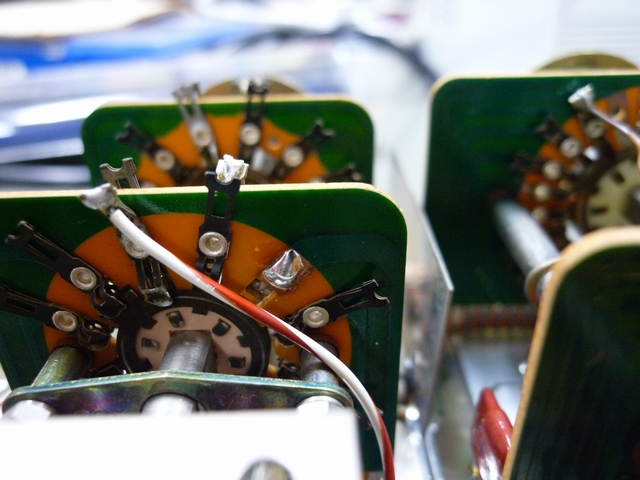

| スイッチ基板を取り出しました。GNDが広い、高周波回路っぽい基板です。 |

| 基板を外した後の本体です。奥行きが長いのはブラウン管のせいであることが分かります。電解コンデンサはいい加減ドライアップが進んでいそうなので交換したほうがいいかもしれません。 |

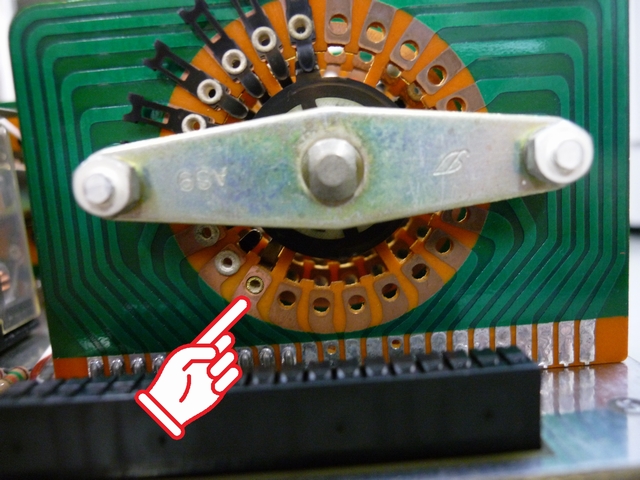

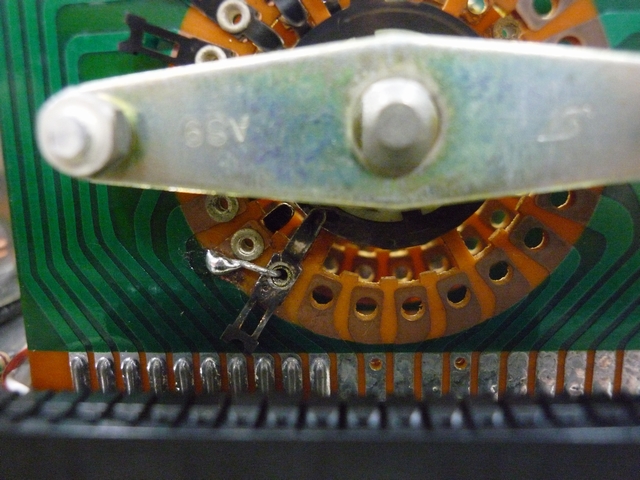

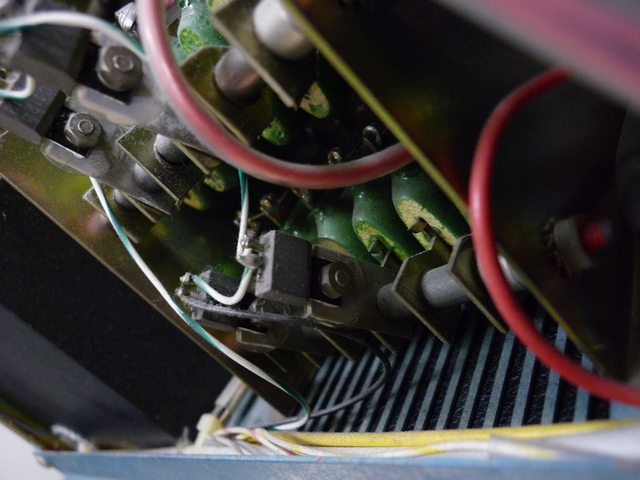

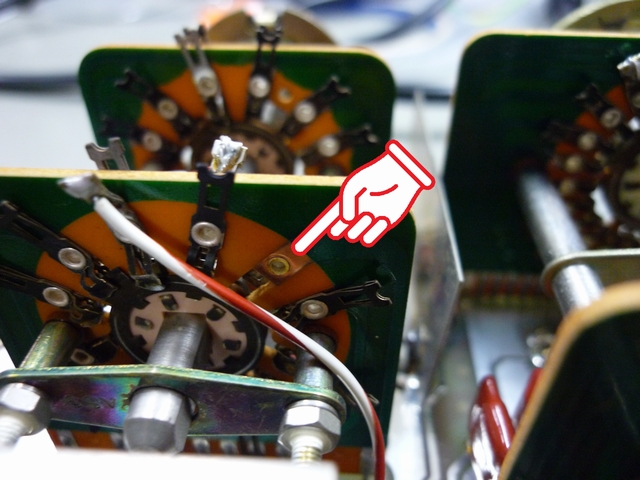

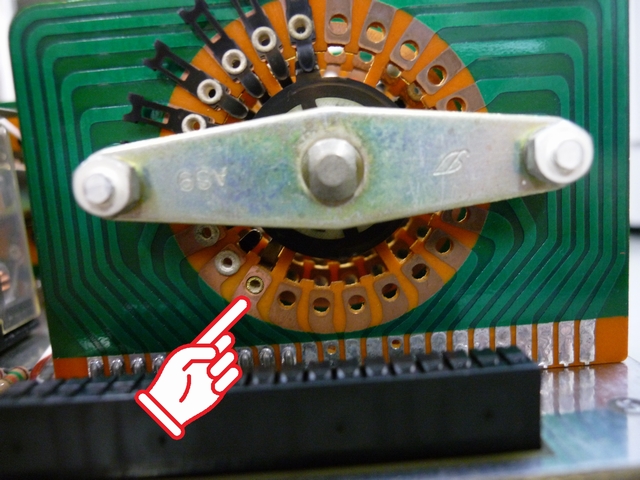

| これは電圧レンジ切り替えスイッチですが、明らかに接点が1個脱落しています。鳩目が破損したようです。円筒状の金属を潰すわけですから、金属疲労で最初からクラックが入っていたのが、長年のテンションで悪化したとかそんな理由だと思います。さっきの部品をあてがってみましたが、明らかに形が合いません。 |

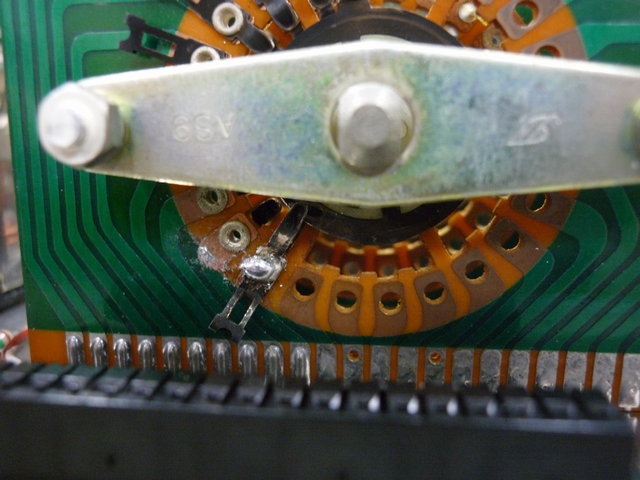

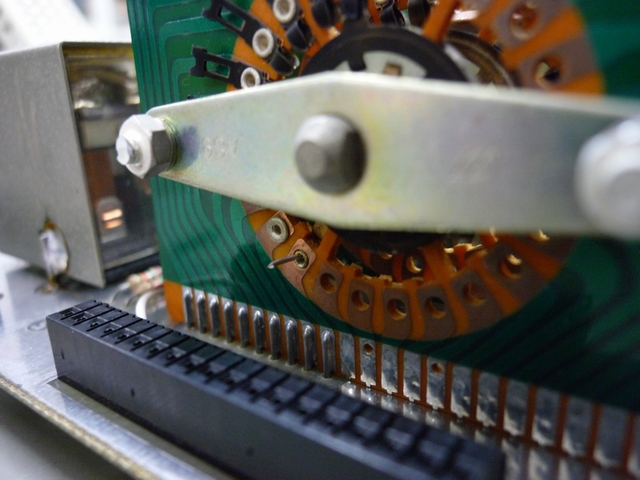

| これは電流レンジ切り替えスイッチです。ここから脱落したものでした。他の接点と比べてこれだけが倍程度長く、常にローターと接触しますのでコモン端子であることが分かります。 |

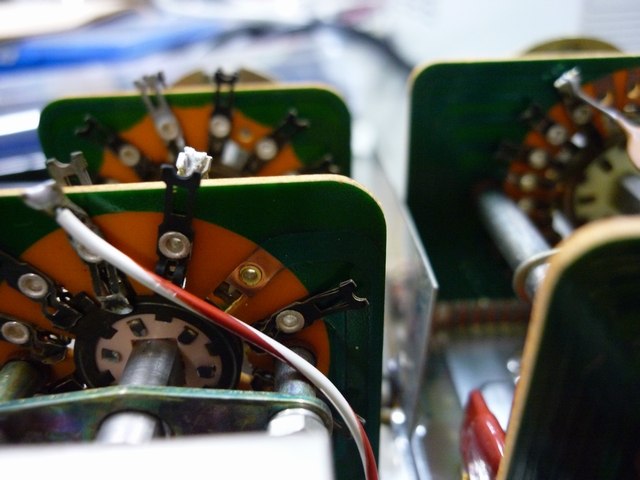

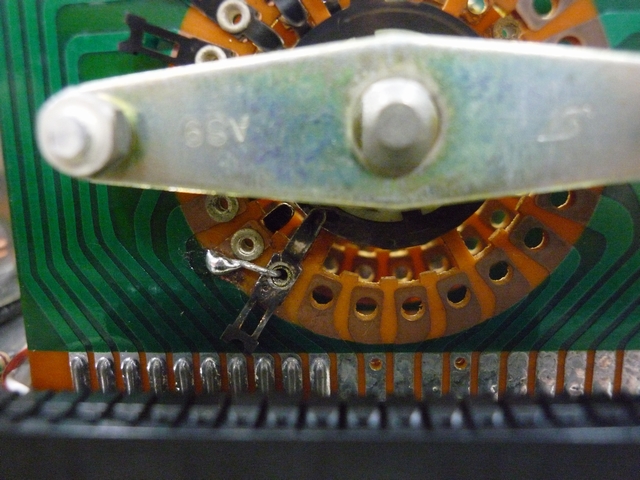

| とりあえずさっきの接点を半田で固定しようと思ったのですが、弾力があるのでうまく行きません。そこで鳩目もどきを作ります。まず床に落ちてた部品の切れ端をこのように曲げます。 |

| 次に、半田で固めます。 |

| これを裏側から通して、取れた接点の穴も通して固定しようというわけです。 |

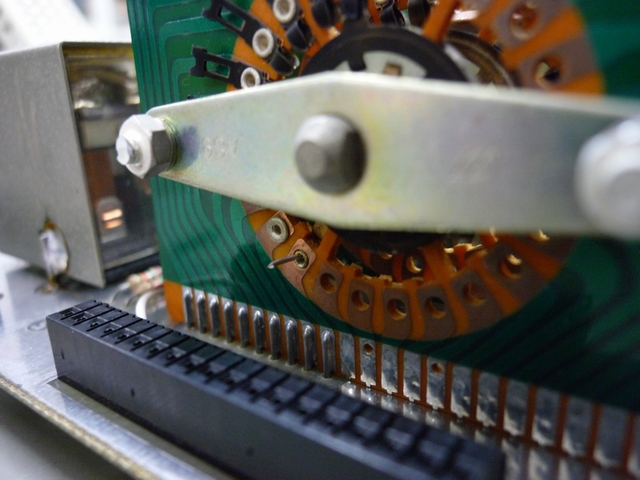

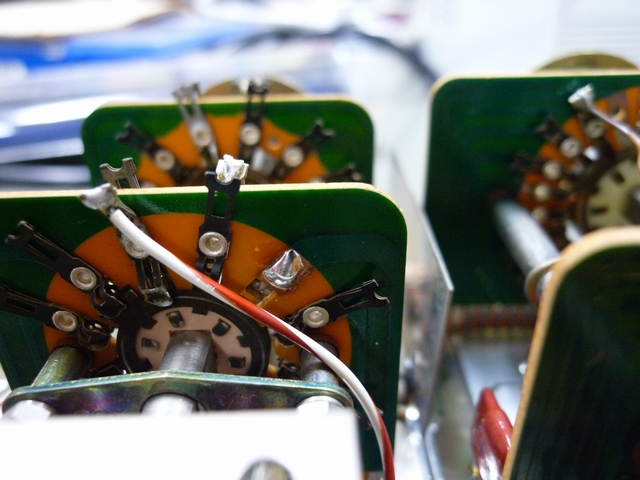

| 穴が大きいせいで針金を曲げても抜け落ちてしまうので、一旦隣の端子に仮止めしました。あとでこの写真を見て気づいたんですが、左隣とその隣も相当やばいクラック入ってますよね。 |

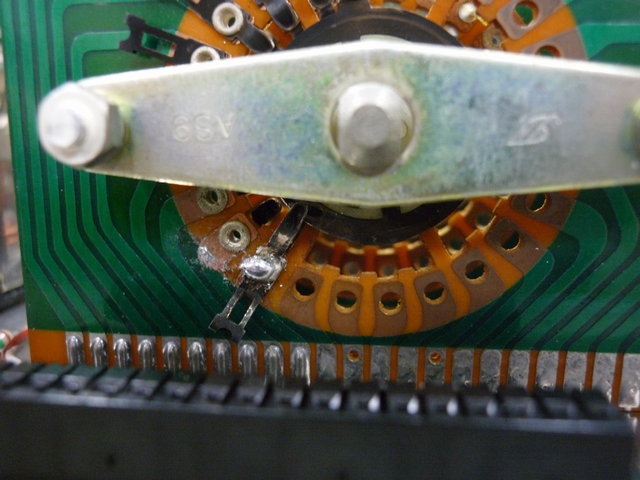

| あまり綺麗ではありませんが、しっかり固定されました。しかし、他の端子も次々壊れるのを防ぐには、スイッチ本体を全部ばらして全部の鳩目(100個以上)に半田を流し込むとか、精密ネジとナットで締めつけるとか根本的な対策が必要になります。誰かやって(丸投げ) |

| こっちはどうしましょうか。一応実験室の床を捜索しましたが接点は発見できませんでした。そこで、スイッチの構造をよく調べてみます。スイッチの基板は4枚で、すべて基板の表裏にセットで接点があります。その中に1個だけ長いコモン接点があり、中央のローターに常に接触しています。ローターは1か所だけ突起のある円形で、突起の部分が接点に順番に接触していくようになっています。表裏のローターはそれぞれ絶縁されていますが突起のある方向は同じです。さらに、接点は鳩目で留められているため、当然表裏で導通しています。したがって、2個のロータリースイッチが並列接続されていることと等価です(基板1枚あたり)。この構造にするメリットは、接点容量の増大と、接触不良が起きた時の冗長性でしょうか? |

| ということは、こうしてしまえば片肺飛行的な危うさはあるものの、とりあえず動くはずですね。 |

| そういえば、このCAPACITY BALANCEツマミもおかしいと聞いた気がするので、ついでに調べてみます。 |

| COARCEは100kΩBカーブ、FINEは1kΩAカーブの可変抵抗で、同軸状に連結された特殊品です(非連動)。これが壊れているだけなら、分解して接点を清掃すれば直ると思いましたが、接着剤でガチガチに固まっていて不可能でした。可変抵抗2個を小基板に実装してパネルの穴から引き出して使うか、パネルの空きスペースにもう1個穴を空けることになるでしょう。回路が正常かどうかは調べていません。 |

| 問題のレンジでもちゃんと波形が出るようになりました。ところで、分解時にスクリーン枠を固定するネジがスイッチ基板に突き刺さっていて、基板が相当無理な力で歪んで固定されていたことが気になっていました。組み直そうとすると、ネジに当たって基板が固定できません。内側へのネジの飛び出し量が異常に多いんですね。よく見ると、平らなプラ枠に皿ネジが使われているのは変ですね。ネジ頭が浮いて見た目が悪いですし、穴を押し広げようとするためプラが割れてしまいます。何らかの理由で元のネジから交換されたようです。1本だけ短い平ネジを見つけたので交換しました(枠右上)。 |

| スイッチの軸にはまっていた真鍮のリングを組み忘れるというオチが付きました。どうりで軸が伸びた気がした。このあとちゃんと戻しました。ちなみに、いまでも菊水のサイトから説明書がダウンロードできます。 |