――――終了――――

――――再開――――

ので、頑張ってケースの半田を除去しました。

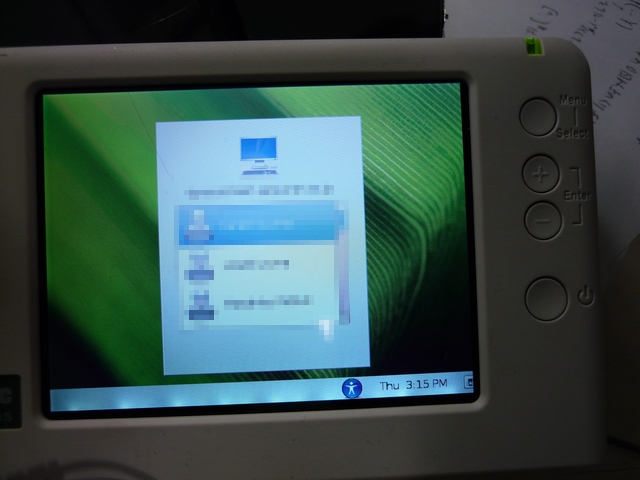

| 研究室のサーバをメンテナンスするときに使われていたモニタですが、映らなくなり放置されていました。気になるので(もはや病気)調べたところ、うっすら映像が見えました。バックライトが光っていないようです。 |

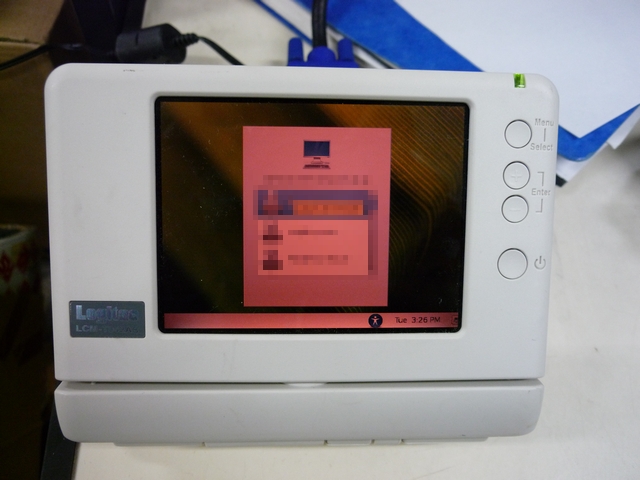

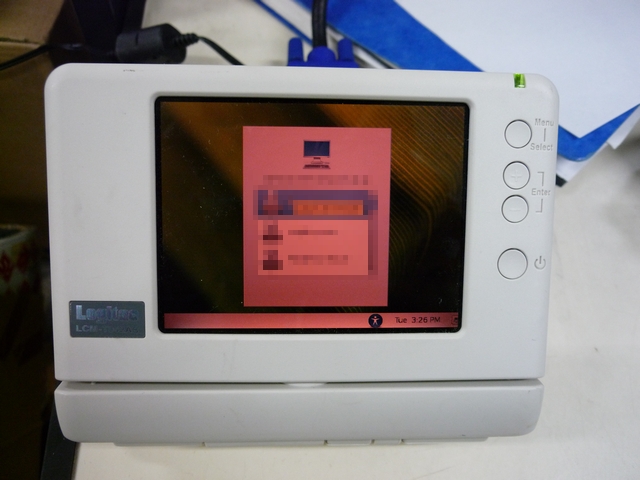

| 何度も電源をオンオフしていたら、急に写りました。本来白の部分が気持ち悪いくらい赤くなっています。これは典型的な冷陰極管の寿命です。 |

| 早速分解します。ゴム足の下にネジが隠されているのはお約束。 |

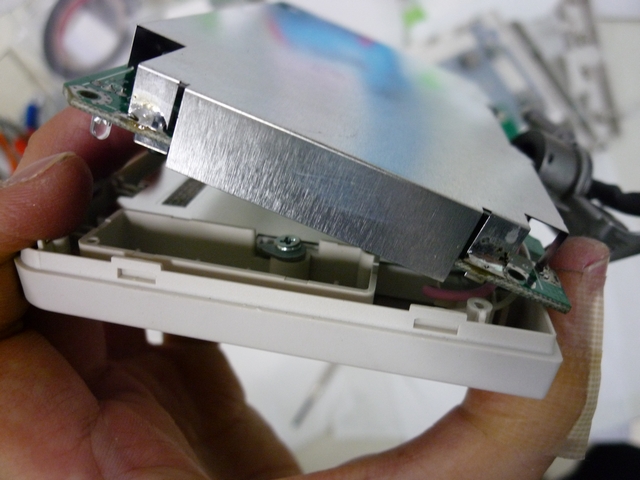

| ツメでしっかりはめ合わせてあるので面倒です。こうするならネジの意味がない気がするんですが。 |

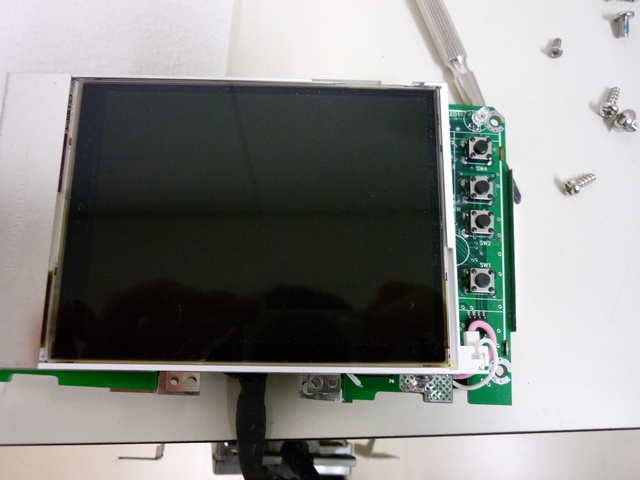

| バラバラになりましたが、中はほとんど空です。主要回路はすべて液晶パネルの裏に入っています。 |

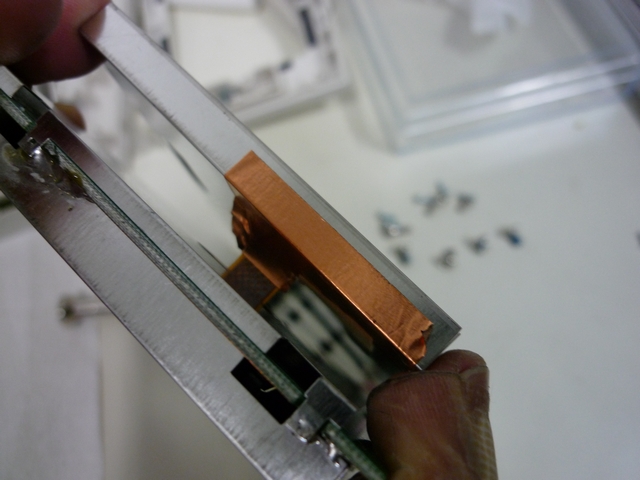

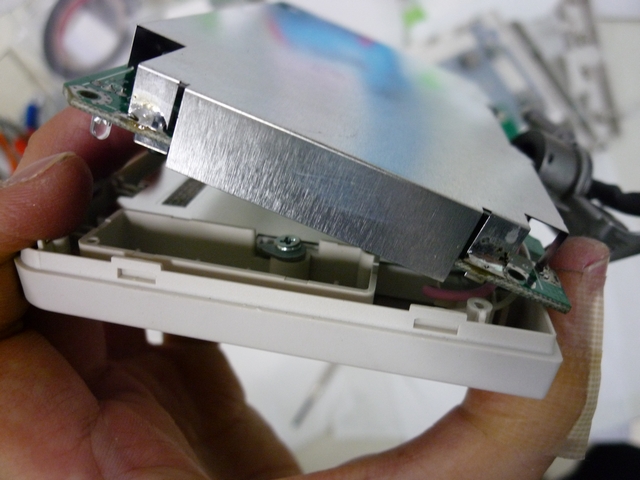

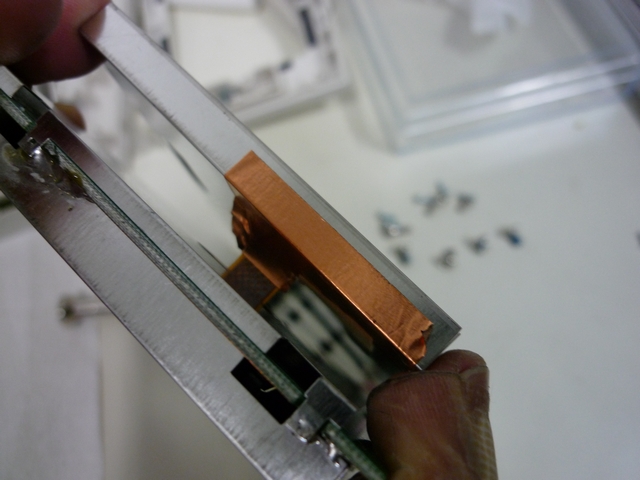

| 液晶パネル部分も分解し、基板が見え…ない。このシールドケースは半田でしっかり接合されています。 |

| 面倒なのでちょっと浮かせて隙間からネジを外します。 |

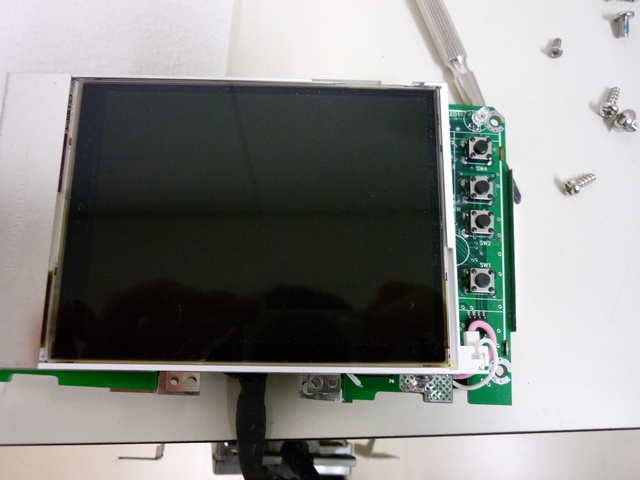

| 4.0インチのパネルです。スマホの画面ってこれくらいの大きさだったっけ? |

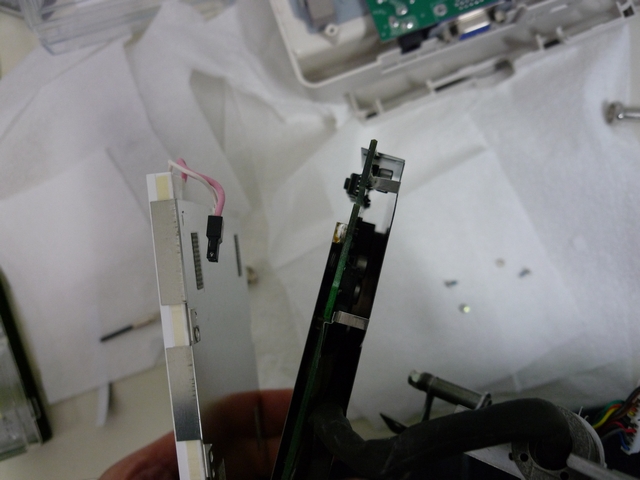

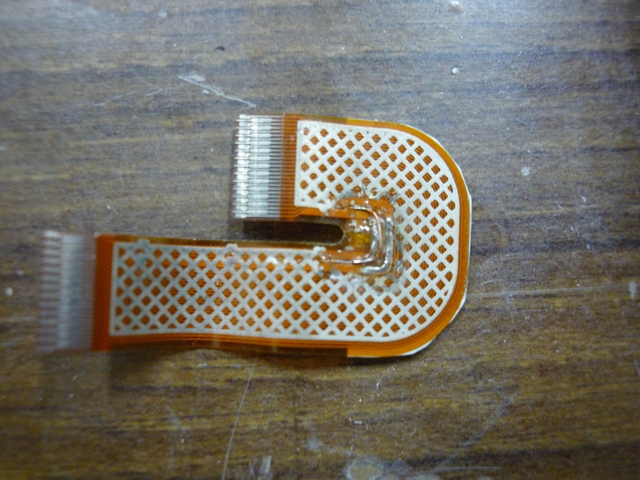

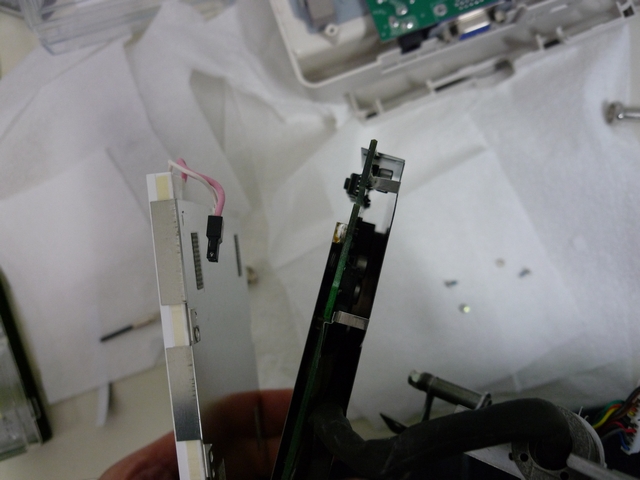

| 基板とパネルは非常に短いフレキケーブルで接続されています。シールドケースを開けないと取れないわけですが、この状態で半田で接合されたケースを開けるなんて無理な話です。四苦八苦して、隙間から外しました。 |

| 冷陰極管のコネクタを外します。 |

| やっとパネルだけが分離できました。 |

| これが寿命を迎えた冷陰極管です。構造は違えど、切れた蛍光灯と見た目が同じです。 |

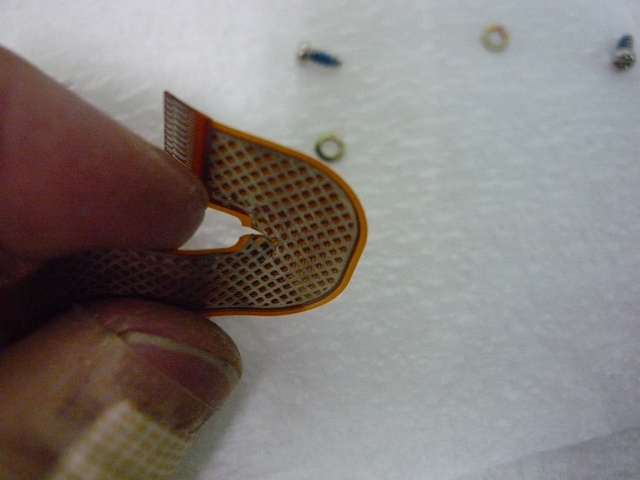

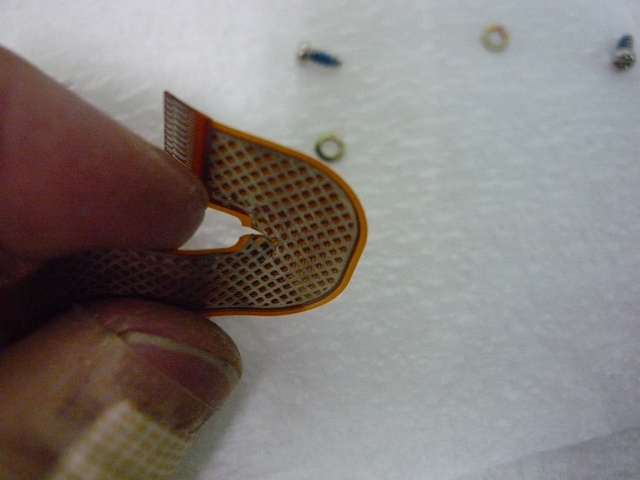

| あ、さっき無理したせいで液晶のフレキが切れてる! ――――終了―――― |

| 意外となんとかなりました。 ――――再開―――― ので、頑張ってケースの半田を除去しました。 |

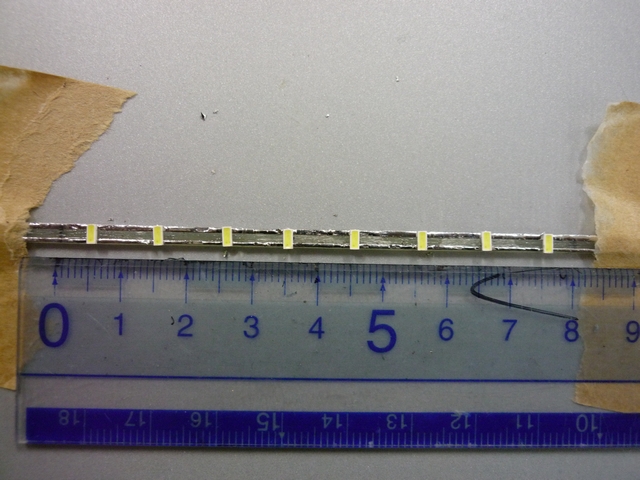

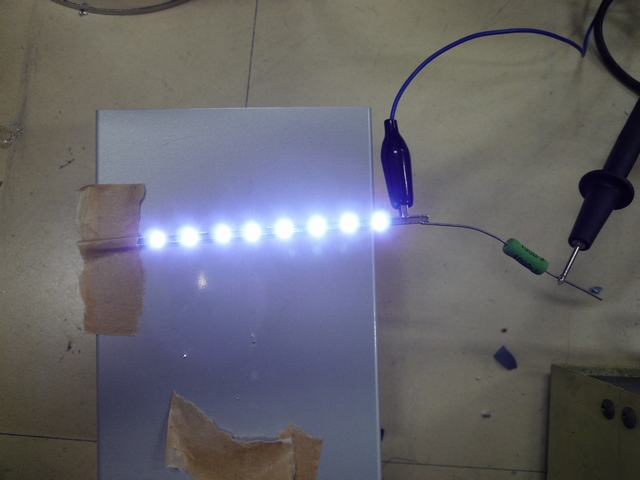

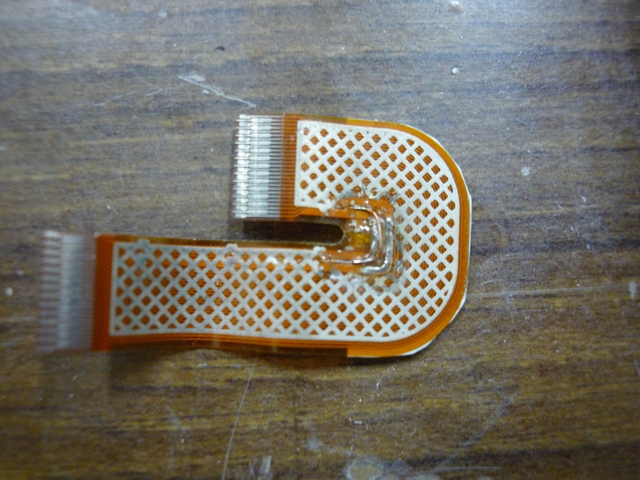

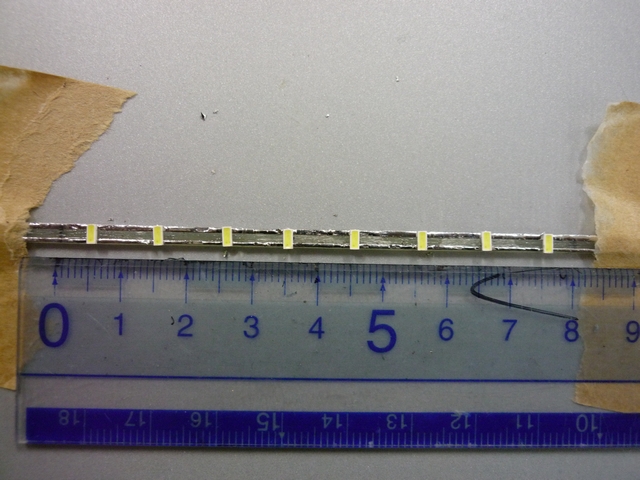

| バックライトをLED化してしまいます。生基板を幅3mmに切って、パターンの真ん中を削って除去します。これにチップタイプのハイパワーLEDを1cm間隔で8個実装しました。このLEDはバックライト切れの22インチ液晶モニタをLED化するために買ったんですが、作業直前に猫がモニタを蹴落としてブチ割れるという惨劇があったため持て余していたものです。 |

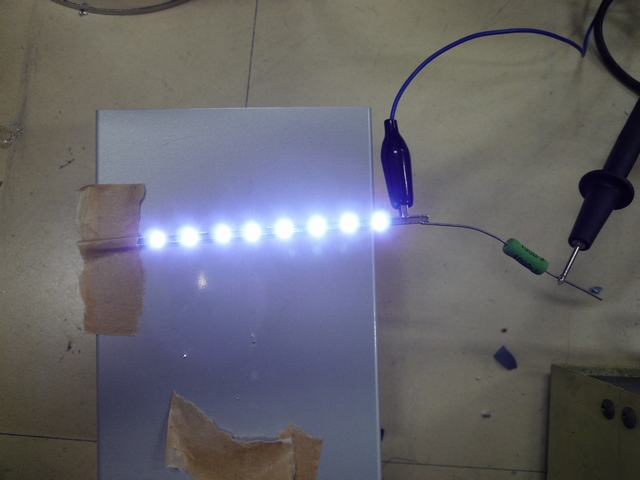

| 本来、このように並列接続すると、特性のばらつきにより明るさに差が出たり、特定のLEDに電流が集中して焼き切れたりするため、やってはいけません。しかし、今回の場合、全体で電流が60mA流れているのですが、このLED1個あたりの定格電流は150mAです。つまり、全体で1個の定格電流の半分以下しか流していないため、どこかに電流が集中していても平気です。直視できないくらい明るいので、ばらつきも全然分かりません。 |

| 液晶パネルに入れてみましたが、どう見てもやりすぎです。もっと電流を減らさないといけません。 |

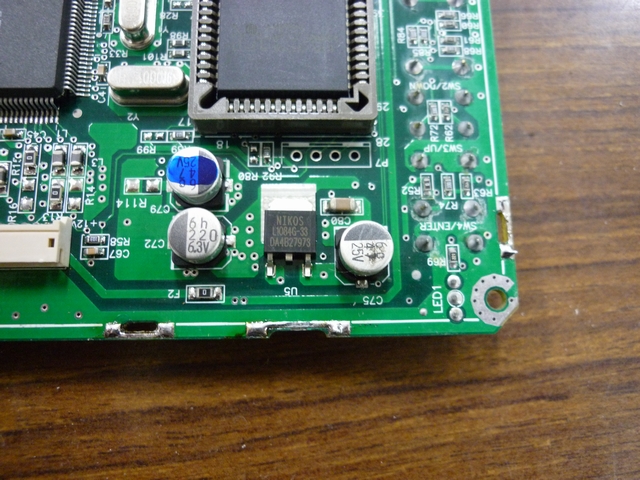

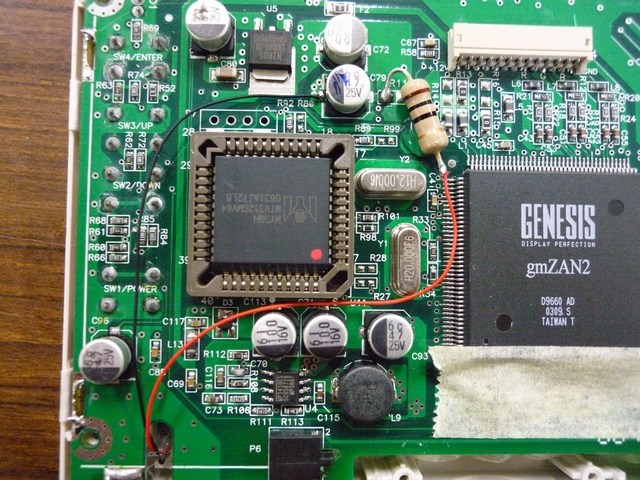

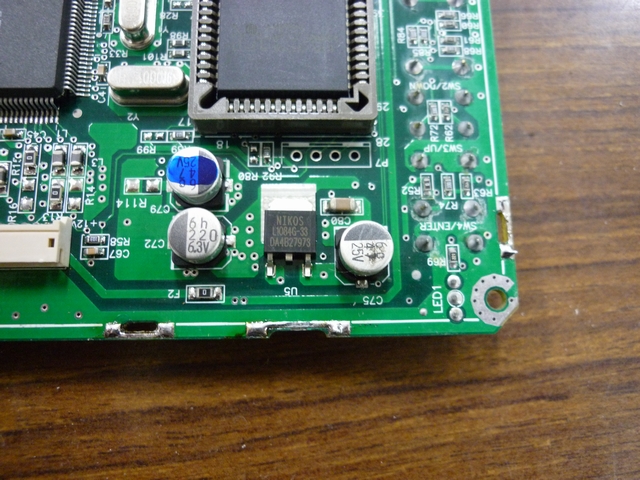

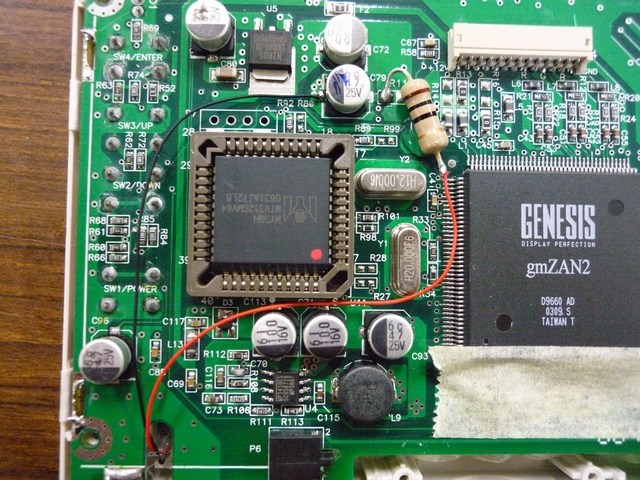

| LEDの電源をACアダプタから直接取ると、電源を入れてれていなくても常時点灯してしまうので、基板上から電源に連動して出力が出る部分を探します。と、ここで、ACアダプタが9V500mAなのに、基板上に12Vとシルク印刷されていることに気がつきました。計ってみると、無負荷時で13.4V、負荷時で12.4Vでした。でも確かに9V500mAと書いてあります。これダメだろ。結局、青くマークしたコンデンサの両端電圧が電源OFFで0.9V、電源ONで3.3Vです。電源に連動した出力はここしか見つかりませんでした。LEDの順電圧が3.1Vなのでギリギリです。しかも、3.3Vだと明らかにロジック系の電源なので、動作が不安です。 |

| 試してみると、ちゃんと動作しましたので、元通り組み立てていきます。問題のフレキは補強したので大丈夫ですが、とにかく短い。修理のために分解することなど一切考えていない構造です。 |

| 電流制限抵抗は、ここに取り付けました。 |

| 電流は8個で約20mAになりました。普通のLED1個分しかないわけですが、それで丁度良い明るさになりました。ハイパワーLED、恐ろしい子… |

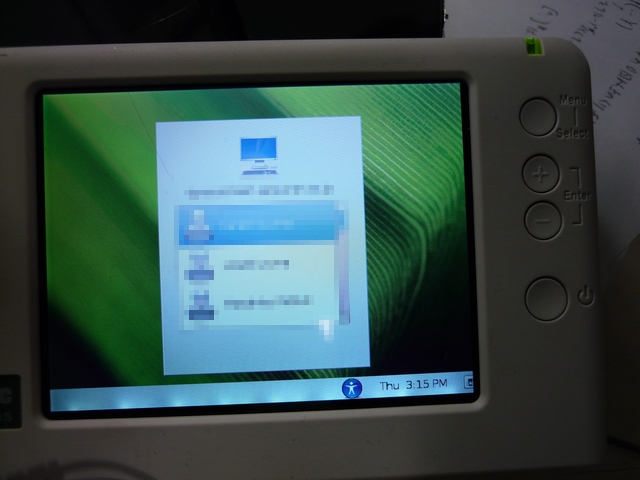

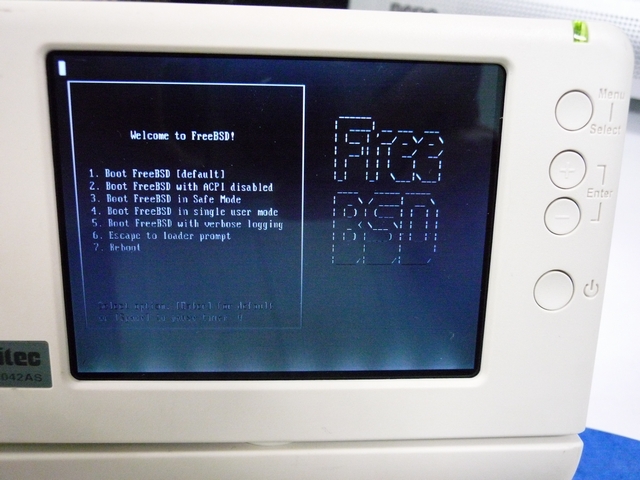

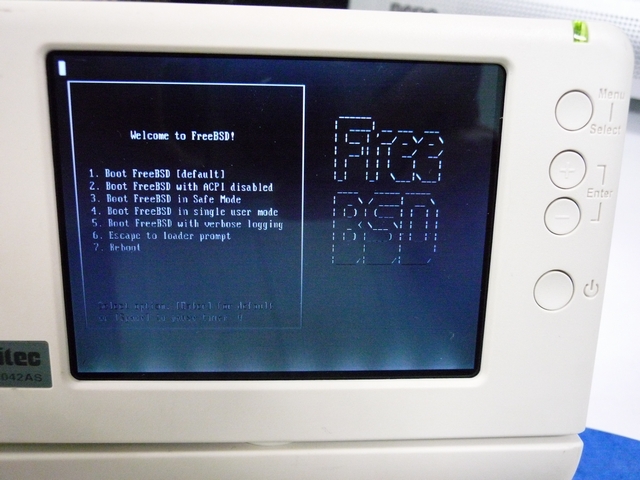

| FreeBSDの起動画面もちゃんと表示できます。 |